煤化工是世界的,也是中国的,煤化工由西方首创,并先后游历验证于英国、德国、美国、日本等发达国家以及南非、印度等发展中国家,但最终只有在中国得以发扬光大,成为一个完整的现代工业体系。煤化工虽不是中国首创,却由中国开创,成为中国对世界化学工业的独特贡献,也成为中国先进制造业的重要组成部分、中国高端制造的一张亮丽名片。

由煤制合成氨、煤制甲醇、煤焦化等传统煤化工,升级过渡到煤制油、煤制气、煤制乙二醇、煤制烯烃、煤制芳烃等现代煤化工,中国煤化工产业历经半个多世纪的艰难探索,其“无路之中找出路、谋新路”的奋发精神与光辉历程,既可歌可泣,也历久弥新。

自我国首条煤制油示范生产线2004年启动建设以来,现代煤化工在中国已经走过20年辉煌历程,从一个懵懂稚童,成长为一个产业巨人,现代煤化工连同产业核心地带的“能源金三角”区域,弹指一挥间沧桑巨变,充分折射映证了中国速度与中国奇迹。在此走过辉煌20载现代煤化工产业迎来“成人礼”的历史性时刻,我们特推出纪念文章,以期知过去、明未来,为现代煤化工产业由大工业体系向精细化体系的进一步跃升,提供一些思考、参照及指引。

基础煤化工已趋成熟成型

伴随着经济的腾飞和油价的上涨,基于中国“贫油、少气、富煤”的国情与资源禀赋,以能源替代为初心使命的现代煤化工,在新世纪初迎来产业化验证的历史性契机,并在其后20年间虽经几起几伏,但总体获得了长足的跨越式发展,不仅极大地重塑了中国化学工业的格局版图,也极大地改变了西部富煤地区的经济社会面貌,以美丽富饶的鄂尔多斯市为代表的煤基能源化工产业聚集区,万古荒漠变身高阶文明之都,无声却又雄辩地见证着产业的奇迹。二十载,从零起步,现代煤化工现已趋于成熟定型,作为一个产业体系的基础牢固、底盘厚实。

自上世纪九十年代起,我国相继在“能源金三角”区域和新疆准东地区大规模开发煤炭资源,为资源的精深加工与产业链延伸奠定了基础。作为国家多元化能源战略的组成部分,我国首条煤直接制油示范生产线2004年在鄂尔多斯启动建设,总投资超百亿元,设计年产油品108万吨,于2008年底试车成功,迄今依然是全球唯一的煤直接制油工业化生产线。以丰富的煤炭为基石,发展以煤制油为代表的煤化工产业,对解决我国石油资源短缺、降低对外依存度,提升国家能源安全保障能力具有重大战略意义。

在直接法煤制油产业化发展的同时,间接法煤制油也同期在国内探索发展。间接法煤制油最早起源于德国,在南非沙索得到产业化验证。上世纪90年代,科研工作者依托宁夏丰富优质的煤炭资源,率先开启了煤间接法制油技术的探索之路。当时,我国煤制油技术还是一片空白,团队寄希望于引进国外技术,但掌握不到核心重点,部分技术也达不到国内使用需求。一点一点摸索、一点一点突破,2011年,世界单套规模最大的400万吨/年煤间接法制油项目在宁东开工建设,2016年12月21日项目打通工艺全流程,油品A线产出合格柴油,为自主创新建设煤制油国之重器画上了圆满句号,成为“社会主义是干出来的”伟大号召的生动写照。

与此同时,兖矿集团孙启文团队在引进南非沙索煤间接法制油技术的基础上,消化吸收再创新,形成了具有中国特色的低温费托合成煤制油技术体系,并成功实现产业化。2011年2月,兖矿集团和延长石油共同投资组建陕西未来能源化工公司,投资约164亿元建设100万吨/年煤间接液化制油项目。该项目是“十二五”煤炭深加工示范项目,于2012年6月开工建设,2015年8月全流程打通并产出优质油品,成为我国首个投产的百万吨级煤间接液化项目,可生产出符合国六标准的汽油、柴油等产品。此后,科技工作者又持续探索创新,攻克了高温费托合成技术难关,成为国内唯一一家同时掌握低温费托合成和高温费托合成技术的企业。至此,我国成为世界上极少数掌握煤制油全生产链技术的国家之一,除了可以生产高品级煤基清洁油品外,还生产α-烯烃、特种蜡、芳烃等高端精细化学品,显示出广阔的发展前景,推动了煤炭由单一燃料向燃料与原料并重转变,成为能源技术革命和煤炭清洁高效利用的重要途径。

煤制气在中国的探索发展同样波澜壮阔。煤制天然气技术起源于20世纪初的德国,但早期因天然气资源丰富而未被广泛应用。2009年,中国首个煤制天然气示范项目——大唐克旗40亿立方米/年煤制天然气项目启动,标志着中国煤制天然气产业进入工业化阶段。但煤制气的技术产业化路径走得并不顺利,早期因为气化技术与复杂煤质匹配难、关键技术反复打磨完善、催化剂等依赖进口等多方面的问题,以及经济性不突出、政策严控、环境约束、天然气输送管网缺乏等多方面的原因,一直发展比较迟缓。直到近年来,煤制气技术才逐步成熟,比如大唐克旗项目成功验证了低阶劣质褐煤的清洁高效利用路径,能源转化效率达到57.5%以上;新奥集团在内蒙古达拉特旗成功应用世界首创的煤加氢气化技术,能同时生产天然气和高附加值芳烃,提升了综合能效和经济性;一些项目在废水处理回用和零排放、VOCS治理、先进催化剂研发等方面也达到国际领先或先进水平。

在技术日臻成熟的同时,煤制气在产业定位上也重新获得战略重视,被视为国家能源安全的重要战略储备和技术储备,煤制气产业经过长期的蛰伏,终于走上发展快车道。截至2024年底,国内包括大唐、新奥、广汇、特变电工、庆华等多数已投产煤制气项目产能利用率高,行业整体盈利状况较好,显示产业前景可期。

煤制烯烃成为近20年来现代煤化工最为光彩夺目的探索成就。烯烃是塑料、医药等化工产品的核心原料,也是反映一个国家化学工业发展水平的重要指标,在中国实现煤制烯烃产业化之前,世界上只有石油制烯烃一种工艺路线。而如果沿用传统石油制烯烃工艺,中国每年需消耗超4亿吨原油,这对石油对外依存度高达70%的中国而言,实是不堪重负的压力。正是在这样的背景下,中国科学院大连化物所刘中民院士团队自1995年起就发力攻关煤制烯烃技术,为此他们整整走了20年。2010年,全球首套百万吨级煤制烯烃工业化装置在内蒙古包头投产,被国际能源署评价为“重塑全球烯烃供应链的标志性事件”。

截至2024年底,我国煤制烯烃总产能为1342万吨,同期全国烯烃总产能7800万吨,占比为17.2%。刘中民院士团队自主开发的DMTO技术,历经二十载已发展到第三代,通过技术许可实现煤制烯烃年产能1000万吨以上,创造年产值1000亿元以上,按1吨烯烃需10吨原油折算,相当于每年为国家节约1亿吨石油进口。

煤制乙二醇也是产业化发展比较成功的代表。乙二醇长期以来都以石油为原料生产,煤制乙二醇在上世纪还只有日本高化学等极少几家企业掌握相关技术工艺。中国科学院福建物质结构研究所姚元根研究员团队凭借20多年的技术积累与企业联手合作,成功开发了“万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇”(简称“煤制乙二醇”)自主成套技术,并实现大规模产业化应用。2024年我国乙二醇产能已达到2984.2万吨,约占全球产能的24%,其中煤制乙二醇1048万吨,占比达36%,煤制乙二醇与油制乙二醇同样大放异彩。

除此之外,煤制乙醇、煤制二甲醚等产业也在长足发展。截至2024年底,我国煤制乙醇总产能已达300万吨以上,以中国科学院大连化物所自主研发的DMTE技术为代表的自主技术达到世界领先水平。

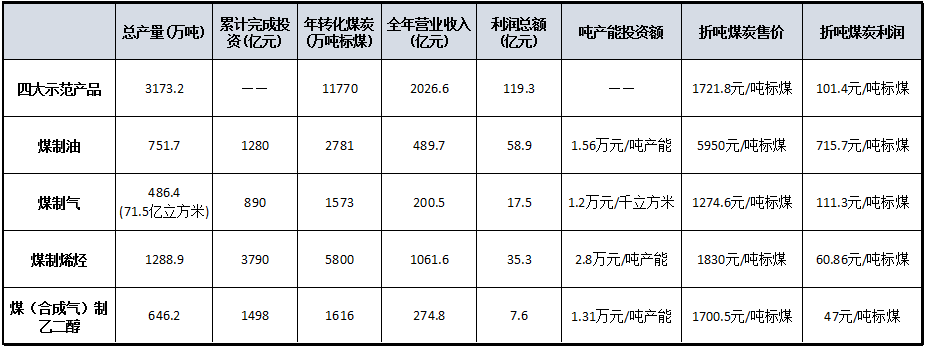

2024年我国现代煤化工行业运行情况

相对来说,煤制芳烃发展最为迟缓,但厚积薄发的前景也已清晰可见。长期以来,煤炭中的苯系物质,都是通过煤炭热解、焦油提纯的方式获得,即主要通过物理法获取,存在量少、杂质多、品质低的致命缺陷,极大地影响了煤基芳烃产业的发展。攻克化学合成法煤制芳烃这座“珠穆朗玛峰”,成为所有煤化工人梦寐以求的理想目标。清华大学魏飞教授团队和中国科学院大连化物所等都在这一领域发力多年,现在几条技术路线都已显露胜利的曙光。

其中魏飞教授团队历经十余年自主开发的FMTA技术,产业化进程最为显著。该技术采取煤经甲醇制芳烃,流化床连续反应再生技术和专用催化剂,具有操作平稳、弹性大、连续性与自动化程度高的优势,便于大型化工业生产。其甲醇转化率高达99.99%,约3吨甲醇可生产1吨芳烃,生产的芳烃产品组分更简单、纯度和品质更高,为芳烃产业的延伸发展提供了可能。2022年6月,魏飞团队与久泰集团合作建设的全球首套万吨级二氧化碳/合成气制芳烃工业试验项目在内蒙古开工建设,目前项目正在抓紧建设,收官在望。此外,陕西榆林能源集团也已经部署煤炭清洁转化制百万吨级芳烃及聚酯纤维一体化项目,同样采用创新研发的FMTA技术,将是该技术百万吨级大规模产业化的首次落地验证。

久泰二氧化碳制芳烃项目施工现场

据估算,一个百万吨级的煤制芳烃项目,每年可节约原油800万-1200万吨,技术应用后预计芳烃市场价格可降低20%以上,可显著提升我国化工原料的经济性,提高产业竞争力。煤制芳烃作为填补国际空白的一项重大原始创新,堪称煤化工工程领域的“圣杯”,一旦闯关成功意味着我国将成为首个能够以煤为原料生产石油化工产业链几乎全部产品的国家之一,为煤化工高端化、多元化、低碳化发展蹚出一条光明大道,也提供更充分扎实的现实条件。

化工界一直有“三烯三苯”一说,意指“三烯三苯”是整个化学工业的基石,以“三烯三苯”为原料可以衍生出千变万化的产业链条与产品形态。而随着煤制烯烃的极大成功和煤制芳烃的成功在望,以煤为基、延伸出的产业体系和闭环即将成形。中国的现代煤化工产业,作为一个独立自主的大工业体系,将真正实现与世界石油化工的成体系对标、成体系备份,也即凡是石油化工能做的,煤化工将都能做,有些领域甚至更有优势能做得更好。比如,依托西部地区丰富的风光资源,当前煤化工正在加快与绿氢、绿电深度耦合,打造低碳甚至零碳产业,这方面显然就比沿海石油化工走得更快,也更加具有优势。中国现代煤化工产业,基础已趋成熟成形,未来拾级而上,前景依然无限美好。

煤化工迎来2.0新时代

中国现代煤化工二十载取得如此辉煌的成就,究其原因,除了煤化工人自身的开拓奋斗精神,创新的力量与政策的包容,同样至关重要。

从创新发展来看,现代煤化工产业化最为成功的煤制烯烃技术的演变就可见一斑。最初的DMTO技术每吨烯烃产品的甲醇消耗量达3.3吨,且能耗、水耗等都居高不下。而最新的第三代DMTO-Ⅲ技术已经将生产每吨烯烃产品的甲醇消耗量降至2.65吨,其经济性与竞争力相比于石油制烯烃毫不逊色。另外能耗、水耗等也进步很大,如新建成的宝丰能源内蒙古图克项目已经成为废水零排放、花园式工厂的标杆,其综合竞争力甚至令东部沿海石化烯烃企业为之侧目,堪称世界烯烃行业的高质量典范。

煤制油技术进步同样神速。煤直接液化制油是耗水大户,吨油品耗水量最初达到12吨以上,经过持续的科技攻关,现降到5吨以下。间接法煤制油经过十年的持续技改升级,水耗已降至吨油耗水 6 吨,远低于南非沙索公司12.8 吨的水平。

煤制乙二醇曾一度因为杂质多、品质低受人诟病,难以打入消费量最大的聚酯市场,只能在溶剂等边角料市场游离。经过持续的改进升级,目前煤制乙二醇的纯度普遍都达到99.9%以上,符合聚酯级国家标准,而采用SEG技术生产的乙二醇纯度高达99.98%,透光率优于聚酯级标准,可完全替代石油法乙二醇。

除了每一项技术的持续创新和迭代升级,新技术也在层出不穷涌现。比如,液态阳光甲醇技术、煤炭低温热解技术、二氧化碳捕集回收再利用技术,以及多种形态的先进煤气化技术等,呈现百花齐放的精彩。这在当下世界石油化工科技进度缓慢、遭遇“青黄不接”尴尬的时候,尤显难能可贵。

从政策支持来看,产业政策始终是煤化工发展的关键决定性因素,政策调控的有形之手无处不在,比如“十一五”至“十二五”初期,国家严格限制煤制气项目审批,“十二五”中期至今,煤化工政策支持力度逐步加大,行业进入快速发展期。煤炭和石油,虽同为碳氢化合物原料,但还是有很大的区别,煤炭成分更复杂,重组分更多,深加工煤炭能耗更高、水耗更高、碳排放更大,一度被很多人质疑不适合发展下游深加工产业。正是在这种强烈质疑和博弈中,我国的产业政策对于煤化工产业虽从未开过绿色通道,但也始终保持了不一刀切否定的包容立场,始终给予了战略备份、审慎布局、适度发展的开放态度,这为新兴的现代煤化工的科技创新、工程验证和持续进步提供了一线机遇。正是在这种包容和夹缝之中,现代煤化工产业倔强地拔节长大,取得了堪称奇迹的发展成就。

随着当前现代煤化工产业的基础趋于完备,另外创新的环境和政策的支持也越来越好,产业升级发展迎来重要催化契机,乘势从以基础煤化工主导的1.0阶段升级到以煤基精细化工和新材料主导的2.0阶段,时机已经成熟,也势在必行。相关内容在此前的智库研报《煤化工2.0时代启幕》中已有详述。

我们注意到,当前以中国科学院相关院所、清华大学、北京大学、浙江大学、华东理工大学、北京化工大学等高层次科创资源正加速向“能源金三角”区域汇聚,创新的热度和能级都达到了历史上最好时期,随着产学研融合愈加紧密,越来越多的“硬核科技”从实验室走向产业化,呈现出日新月异的鲜活气象。

与此同时,新疆迅速崛起为现代煤化工新的热土,则彰显了国家对煤化工产业的政策支持有了更大更多的战略倾斜。新疆煤炭资源预测储量为2.19万亿吨,占全国预测总储量约40%。2025年全区预计煤炭产能4.6亿吨以上、产量4亿吨以上,丰富的资源禀赋、低开采成本和“一带一路”桥头堡的优越区位优势,都让新疆成为全国现代煤化工重要接续地成为了可能。据不完全统计,当前新疆区域煤化工有具体规划的投资总额已经达到5000亿元以上,包括国家能源、中煤能源、陕煤集团、山东能源、潞安化工以及伊泰、广汇、恒逸、东方希望等一众业界主力玩家纷纷抢滩投资新疆煤化工项目,“十五五”期间整体的投资体量有望达到万亿元级别,这对于现代煤化工的科技进步与产业链探索将起到极大的带动支撑作用。

总之,随着产业“地基”的打夯基本完成,万丈高楼平地起,煤化工产业“大厦”建造的时机已趋成熟,中国现代煤化工的2.0时代正应运到来。抓住当前科技创新与政策支持的有利时机,加快推动基础煤化工的延链、补链、强链,探索发展各具特色的煤基精细化学品和新材料产业,既是下一步的必由之路,也迎来了最好的时机与窗口。

多元特色既是方向也是原则

针对现代煤化工的高质量发展,习近平总书记2021年9月在榆林考察产业发展时,很明确地指明了“三化”发展方向,即促进高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

自此以后,产业发展的想象力被充分地激活,除了煤基特种燃料、煤基生物可降解材料外,越来越多的新、奇、特产品和产业链条被业界关注和研究。以宁东基地为例,宁东是我国现代煤化工的龙兴之地,也是产业基础比较完备的地区。但宁东的煤化工产业以煤制油、煤制烯烃等大宗基础化工产品为主,精细化工率仅为30%左右,远低于中国化工全行业精细化工率45%的水平。基于此,“十五五”期间,宁东基地将加快“二次创业”步伐,升级发展现有基础煤化工产业,着重延伸发展煤基精细化工与新材料,被提上了重要发展日程。

尊重现有产业基础和区情,注重特色化和差异化发展,宁东基地重点将构筑独具特色的“2+N”精细化工产业体系。具体而言,是以费托法煤制油和煤制烯烃优势产业为主线构建二强多能、适度分散、特色鲜明的“2+N”精细化工产业体系。其中“2”指费托法煤制油产业链和煤基高端聚烯烃产业链,此为宁东基地精细化工产业的主干与支柱。费托法煤制油与煤制精细化学品一体二用,宜油则油、宜化则化,且具有机动切换、灵活调整的工艺优势,除了现有的α-烯烃、费托合成蜡等,费托合成精细化学品还有很大的探索拓展空间,比如聚α-烯烃、全合成润滑油、高碳醇、聚乙烯弹性体、表面活性剂等,都值得进一步创新发展。煤制烯烃工艺已经十分成熟,除了通用牌号的聚烯烃产品,下一步可以发展聚烯烃弹性体、乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-乙烯醇共聚物、聚丁烯-1、超高分子量聚乙烯及茂金属聚烯烃等高端和差异化聚烯烃产品,走高端化、差异化、功能化的新路子。除了生产聚烯烃外,乙烯和丙烯的产业链延伸,比如发展合成纤维、合成橡胶,以及乙烯生产二氯乙烷、乙二醇、氯乙烯、醋酸乙烯酯等,丙烯生产丙烯腈、聚丙烯腈、碳纤维等,乙烯和丙烯还能发展共聚物纤维,形成丰富的产品矩阵。

“N”指电子化学品与功能材料、锂电池新材料、特种纤维及复合材料、特种橡胶和弹性体、高性能农药及中间体等细分产业,作为宁东基地特色精细化工产业的枝叶与补充,在方向选择上既要尊重已有产业基础,更要突出在全国的特色与差异化,避免产能过剩、技术过时。

“2”和“N”主次分明、互为支撑、协同发展,最终形成具有宁东特色的精细化工产业体系,支撑宁东基地打造全国乃至全球煤化工产业高地及龙头。

有别于宁东基地,榆林地区下一步的粉煤热解和煤制芳烃产业,鄂尔多斯的煤制油(精细化学品)和煤制芳烃产业,以及绿电、绿氢、绿醇与煤化工的深度耦合,都有可能成为当地的产业特色。结合各地的实际情况,不拘一格、扬长避短,探求煤基精细化工和新材料的多元化、差异化发展,已经成为行至产业变革深水区业界的不二心法。

现代煤化工,是现代化学工业中不可多得的“中国方案”“中国道路”“中国创举”,20年砥砺奋斗,蔚为壮观、风华正茂,现已迎来其承前启后的“成人礼”。依托已经成熟成形的基础煤化工大工业平台,乘势而进、更上层楼,沿着链条的辐射开枝散叶,走向更广阔的煤基精细化工和煤基新材料产业的星辰大海。我们相信,历史可以昭示未来,中国现代煤化工过去行,未来必将更行、更精、更美。让我们共谱产业2.0更加精彩绚烂的恢宏华章。

(智库研报由《中国化工报》社有限公司产业发展研究中心原创出品,由刘全昌执笔撰写,版权归《中国化工报》社有限公司所有,未经许可和授权不得擅自以商业目的转载使用,否则本社将依法追究法律责任)

近日,国家发展改革委颁布《油气管网设施公平开放监管办法》(以下简称《监管办法》),自2025年11月1日起施行。油气管网设施连接油气上下游,是油气领域典型的自然垄断环节,推进油气管网设施公平开放是油....

当地时间10月15日,中国化学董事长莫鼎革在赞比亚卢萨卡总统府拜会赞比亚总统希奇莱马,双方就深化化工、能源、矿业及基础设施等领域合作,推动共建“一带一路”高质量发展进行深入交流。

10月12日,华锦阿美精细化工及原料工程项目再次迎来里程碑节点——1500万吨/年常减压装置、420万吨/年高丙烯催化裂化装置等7套炼油装置实现同步机械竣工。此举标志着该项目炼油板块核心工艺单元的建设...

10月10日,记者从河北省政府新闻办召开的新闻发布会获悉,《河北省推动“人工智能+”行动计划(2025—2027年)》印发,将重点在化工等行业开展创新性应用,推动人工智能与各行各业深度融合。

近日,随着“滨海109”铺管船将最后一节海管终止封头铺设到渤海南部海域,我国第一大原油生产基地渤海油田建成国内最密集的海底管道网络,海底油气管道已达3200余千米,助力我国海洋油气管道总长度突破1...