他是石化行业为数不多的新四军抗战老战士,也是抗日战争胜利的贡献者、新中国石油工业的奠基人、我国化学工业的掌门人。他的一生是革命的一生、战斗的一生、全心全意为人民谋福祉的一生,他为革命和新中国建设做出了突出贡献。

他就是新中国石油和化学工业的开拓者徐今强。

抗日战争胜利的贡献者

1937年,“七七事变”后,日军发动全面侵华战争,在上海制造了“八一三事变”。

1937年10月,中国共产党从抗日大局出发,将赣、豫、浙、皖等8省红军游击队约1.2万人集中改编为国民革命军新编第四军,于1938年1月挺进华中敌后,创建了华中抗日根据地,开展游击战争。

1938年4月,徐今强走上革命道路,同年8月加入中国共产党。1940年,国民党反动派疯狂封锁根据地,致使根据地军需物资极度匮乏。时为新四军第四师政治部联络科长的徐今强,前往上海办事处,对外以协和商行老板的身份作掩护,为抗日根据地筹备军需物资。

在上海刚安顿好,徐今强就接到上级指示,根据地急需一批电子管。由于是违禁物品,日伪盘查很严,他就用热水瓶外壳将电子管伪装起来,机警地把这批电子管安全送到皖北根据地。

徐今强在新四军淮北抗日根据地。

1944年秋,新四军第四师冬装尚无着落。徐今强接到任务后,很快收购了300多匹各种布料,千方百计把布料从英租界运到法租界,再通过水路运到根据地,使指战员及时穿上了棉衣。

1945年11月,新四军第四师并入华中军区。根据地急需一批钢材制造武器,徐今强以贩卖钢材老板的身份谈好一笔钢材生意,用根据地运来的一批粮食变现抵消钢材款。这批钢材解决了根据地部队制作武器的急需。

随着抗战的深入,大批爱国青年和学生纷纷通过地下党组织奔向抗日根据地。徐今强接受从上海向根据地输送人才的任务后,巧妙办理假“良民证”,将一批又一批人才输送到抗日根据地。据不完全统计,经徐今强输送到根据地的人才达100多名,为新四军注入了新鲜血液和活力。

徐今强在上海开展地下联络工作的9年中,为根据地采购、运送了数以千计的药品、粮食、布匹、盐、钢铁、电器、医疗器具等各种军需物资和生活用品,为抗日战争的胜利做出了重大贡献。

新中国石油工业的奠基人

1949年5月27日,中国人民解放军上海市军管会及上海市人民政府同时成立。徐今强奉命带领一些军代表接管设在上海的中国石油公司,并兼任总经理。

中华人民共和国成立之初,全国石油产品自给率不到10%,石油制品的极度缺乏直接影响了国民经济的恢复和发展。徐今强经过深思熟虑,认为最重要的是要搞清楚石油资源的家底。他请石油专家讲解石油开采、生产技术和经营管理等知识,虚心请教如何找油、在哪里找油等问题。从1949年冬到1950年春,他组织人员对华东和西北几个可能有石油的地区进行了考察。1950年4月,在北京召开的第一次全国石油工作会议上,他介绍了石油工业地质勘探现状,引起中央领导的高度重视。

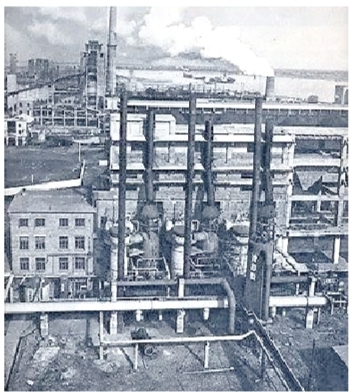

1949年6月,徐今强组织筹备在上海高桥东厂储油所建设上海炼油厂,当年年底动工。他调动库存设备,从东北石油五厂运来常压蒸馏塔,从玉门调来裂化加热炉,常压蒸馏塔、裂化加热炉、釜式焦化装置等先后安装完毕,1座年加工10万吨原油的小型炼油厂在上海高桥建成。这是中华人民共和国成立后自行设计建设的第一座炼油厂,工期仅5个多月。1950年4月,日炼原油340吨的常压蒸馏塔投用,炼出了汽油、煤油、柴油、燃料重油等产品。上海炼油厂的建成,为发展我国炼油工业拉开了序幕。

为发展新中国石油工业,1950年5月,国家成立石油管理总局,徐今强出任副局长、代理局长。他通过各种关系招收了华北革命大学和其他大专院校毕业生,为石油工业汇集了一大批技术和管理干部。他还通过各种途径对流向海外的石油工程技术人员和留学人员做了大量争取工作,使他们冲破重围回到祖国。

工程建设,设计先行。在徐今强的运筹下,石油管理总局成立了新中国第一个专业炼油设计机构设计处,先后在北京、南京、西安、抚顺、锦州、大连等地举办专业训练班,为石油开发储备技术人才。

徐今强在兰州炼油厂开工典礼上致辞。

1954年3月,第三次全国石油勘探会议提出,加快酒泉及四川盆地的勘探工作,继续对陕北、潮水、民和等盆地进行勘探,稳步开展吐鲁番及柴达木盆地的勘探,并对“二五”计划的勘探方向和区域作了准备。在徐今强的主持下,包括人造石油在内的全国原油年产量从1949年的12万吨增加到1952年的43.5万吨,是旧中国最高年产量32万吨的1.3倍。

20世纪50年代初,国家石油勘探表明,玉门老君庙油田可采石油储量达4380万吨,占全国探明储量的近1/3。为此,国家决定在甘肃建设1座大型炼油厂。1956年4月29日,兰州炼油厂举行开工典礼,拉开了建设序幕。为加快兰炼的建设,1957年11月,时任石油工业部部长助理的徐今强受命兼任兰炼厂长、党委书记。

兰炼一期工程包括在2平方千米的场地安装4500多台设备、建设280多座油罐、敷设600多千米热力管道和17万多米电缆等,徐今强组织并参与了全过程。1958年8月,第一套原油电脱盐装置正式投产,炼出了第一批汽油、柴油、煤油等6种成品油。1959年春天,兰炼催化裂化、气体精馏、苯烃化3套易燃易爆装置一次投产成功。兰炼机械厂先后试制成功合金钢回弯头、各种吊挂、气动调节器风动滑阀、180热油泵、烟气轮机等装置配件。兰炼仪表室参照国外样品进行技术攻关,很快制造出小型气动和电动系仪表,成批供应给全国各地的炼油企业。

1959年9月,兰炼一期工程用2年零5个月建成投产,比原计划提前1年零3个月。1960年1月20日,兰炼一期工程竣工验收典礼举行,开创了我国现代化炼油工业新局面。

中华人民共和国成立后,航空油料均为进口,是国产石油产品的空白。1960年初,国家将试制和生产航空油料的重任交给了兰炼。兰炼为此成立了以徐今强为组长的新技术核心领导小组,同时成立石油炼制研究所,掀起了以“三航两剂一重”(航空汽油、煤油、润滑油,石油添加剂、催化剂,重质润滑油)为中心的炼油新技术和新产品研制开发热潮。

1960年,兰炼参照石科院数据和技术条件,用新疆和玉门混合原油试生产航空汽油成功,1962年投入生产。1962年,用玉门原油生产出了达到质量要求的20号航空润滑油;1964年,又采用新疆原油生产出8号航空润滑油。经过390次试验,兰炼终于掌握了添加剂生产技术并于1962年批量生产。1964年9月,兰炼建成第一座小球催化剂装置。兰炼成功生产出航空油料及制剂,有力支撑了国民经济和国防工业健康发展。

历经艰辛,从1959年投产到1963年,兰炼石油产品由最初设计的16种发展到了70种。

20世纪50年代徐今强组织筹备建设的上海炼油厂。

开发大庆油田的总指挥

1963年底,徐今强调回石油部,被任命为副部长,同时兼任大庆石油会战总指挥、中共大庆会战工委书记。

大庆石油会战始于1960年5月,初期参与会战的有4万多人。到1963年底,会战取得三大成果,即创建了世界特大油田之一的大庆油田、建成了年产600万吨原油的石油基地、建设了1座大型炼油厂。3年半中,国家累计投入7.1亿多元,而大庆油田为国家生产原油1155万吨,上缴利润和折旧费11.6亿元,投资回收率达149%。

1964年2月,作为大庆油田掌舵人,徐今强按照“两分法”在大庆油田开展了对照先进找差距活动,对矿区建设提出新的更高要求。他重点关注经济技术指标与完井质量等级等关键环节,创新性建立了一套高效管理体系,显著提升了油田生产效率。他深入基层一线实地调研,树立“32139钻井队”等先进典型,确保工程质量达标、操作流程规范、员工素质过硬,为油田整体发展注入了强劲动力。

徐今强还提出了“实现高度机械化、高度自动化,发展新技术、发展新工艺”的工作方针,积极组织科技攻关。在建成原大庆研究院、设计院和采油工艺研究所的基础上,他还牵头成立了矿机、深井、自动化、地球物理和油建施工技术研究所。1965年,大庆油田实施技术革新5137项,完成重大革新装置34套,其中有16套达到世界先进水平。

徐今强在大庆油田庆功表彰大会上。

针对油田开采中有的油井一度出现含水量上升、原油产量下降的情况,徐今强采用分层注水的方法解决了水升、油降的难题,1964年10月全面推广后取得显著效果。1966年,大庆会战工委又提出“六分四清”的开发方针,使石油含水率由1964年的6.37%下降到2.8%,保持了油田高产稳产。

徐今强在大庆油田工作了1000多个日日夜夜。在他的带领下,大庆油田原油产量由1964年的625万吨增长到1965年的834万吨,1966年又提高到1060万吨。

我国化学工业的掌门人

1966年9月,徐今强任化学工业部代理部长和党组书记。他坚决贯彻服务农业的方针,狠抓化肥生产。根据国家提出石油、钢铁和化肥产量都要达到1800万吨的要求,他号召化工系统将生产化肥作为重要政治任务。经过全系统共同努力,化肥产量在短期内迅速增长,年年完成国家计划,适时满足了农业生产需要。他从小氮肥厂抓起,1970年起由上海连续3年每年提供小氮肥设备100套,1969年至1978年全国建设小氮肥厂1225个,1979年全国小氮肥厂总数达到1533个,当年生产氮肥658万吨,占全国合成氨总量的55.6%。

徐今强同样重视中型氮肥厂建设。1965年,他组织脱硫、低温变换和甲烷化三触媒新工艺制合成氨的攻关试验,并在石家庄建设生产装置。1967年,他派技术专家小组到现场指导工作,解决了三触媒流程中脱硫工艺、塔设备腐蚀、透平压缩机等关键技术问题,实现了工业化生产,该成果获得1978年全国科学大会奖。1978年,全国投产中型氮肥厂由1965年的15个增加到50个,当年合成氨产量达319万吨,比1965年增长近1.5倍。

针对西方国家正在逐步建设以天然气为原料、年产30万吨合成氨大型化肥厂的实际情况,徐今强审时度势立足引进。1972年,经党中央国务院批准,我国从日本、美国等地引进13套年产30万吨合成氨和52万吨尿素的成套设备。在引进大型化肥装置的同时,1973年,他组织工程技术人员在上海吴泾化工厂自行设计建设了1个以氢油为原料、日产1000吨合成氨和800吨尿素的大型氮肥装置,并于1979年12月建成投产。至此,我国建成了第一个自行设计、自己制造建设的大型氮肥厂。

徐今强组织引进的湖北化肥厂尿素装置生产出第一袋合格尿素。

20世纪60年代,我国石油化工产业刚刚起步,只有一批新中国建设的有机化工厂,以粮食酒精和煤焦油为原料,生产的品种不多、产量有限。徐今强亲自带队调研考察北京有机化工厂引进的聚乙烯醇装置,推动革新改造,使产量在1971年达到2万吨。

为发展以石油为原料的纤维、橡胶和塑料三大合成材料,徐今强积极主张引进国外先进技术。在他的推动下,化工部成立了三大合成材料办公室,对合成材料工业的发展做出整体规划。1972年,化工部引进一套年产30万吨乙烯和18万吨高压聚乙烯、8万吨聚丙烯的化工装置,在北京化工总厂建成一个现代化石油化工基地。1973年4月,徐今强组织万吨级顺丁胶攻坚会战,解决了投产后存在的堵塞、挂胶等质量问题,使后续建设的几套万吨级顺丁胶装置都一次开车成功并投产,在全国形成近2万吨的年生产能力。

徐今强除主持全面工作外,还主管国防化工,把化工新材料作为重中之重。1967年,西北国防化工基地正在建设,由于种种原因推进困难。为此,他及时对几个重要的国防化工厂实行军管,并派出化工部西北建设指挥部去现场蹲点,维持和稳定了生产秩序。[1]

高能推进剂的成功攻关和投产,保证了国家航天工业的需要。1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星,接着又用国产推进剂成功发射数十颗多种类型的卫星和远程火箭,产品也进入国际市场。针对用挤压法生产的防弹玻璃透明胶片质量不能满足航空工业需要的情况,徐今强牵头以流延法生产,并获得成功。为研制返回式人造卫星所需的航天遥感摄影胶片,他亲自主持攻关会战。1971年,保定胶片厂生产的油溶性彩色底片存在质量问题,他组织有经验的专家进行攻关,通过调节感光度和洗印条件等得出令人满意的实验结果,并投入生产。1974年,国产油溶性彩色底片试验成功。[2]

徐今强在化工部主持工作近9年,为化工行业留下了丰富的物质和精神财富。1976年7月21日,徐今强因病医治无效在北京逝世,享年62岁。

([1]和[2]节选自石油工业出版社出版发行的《峥嵘岁月守初心——中国能源工业开拓者徐今强》一书。)

(图片由作者提供)

近日,证监会同意上海期货交易所燃料油、石油沥青、纸浆期权注册。证监会表示,将督促上海期货交易所做好各项准备工作,确保燃料油、石油沥青、纸浆期权的平稳推出和稳健运行。

8月16日出版的第16期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《促进民营经济健康发展、高质量发展》。

据国家统计局8月15日消息,7月份,规模以上工业(以下简称规上工业)原煤生产有所下降,原油生产平稳增长,天然气、电力生产增速加快。原煤生产有所下降。7月份,规上工业原煤产量3.8亿吨,同比下降3.8....

中化新网讯8月13日,今年第11号台风“杨柳”裹挟疾风骤雨直扑华南,并于8月14日0时30分前后在福建漳州市漳浦县沿海再次登陆。为积极应对台风“杨柳”,福建及广东沿海化企超前部署积极应对。

中化新网讯8月14日,从衢州资源化工创新研究院(简称:衢化院)获悉,8月上旬,在浙江省衢州市科学技术协会的指导和支持下,衢化院科普团队先后走进衢州市衢江区青少年宫、龙游县翠光未来社区和横山镇塔下叶村....