7月25日下午,青岛市2025年“7·26工匠日”暨职工创新创造大会举行。会上公布培育2025年“青岛工匠”“青岛手造工匠”名单暨开展“振超杯”职工全员创新竞赛结果。海湾集团榜上有名,共荣获4个奖项。

左起依次为:青岛市创新型班组代表王亚飞、青岛工匠陈双、青岛市职工创新成果二等奖代表程洋在颁奖现场合影 徐政苓摄

其中,碱业发展质量监督部质监主管陈双荣获“青岛工匠”称号;海湾精化化工一厂双乙烯酮工段荣获青岛市创新型班组称号;海湾化学提报的创新成果《研发整流柜控制电源冗余装置》荣获青岛市职工创新成果二等奖、碱业发展提报的创新成果《一种防止曼海姆炉炉床漏酸的浇铸料及施工方法》荣获青岛市职工创新成果三等奖。

青岛工匠:碱业发展质量监督部质监主管陈双

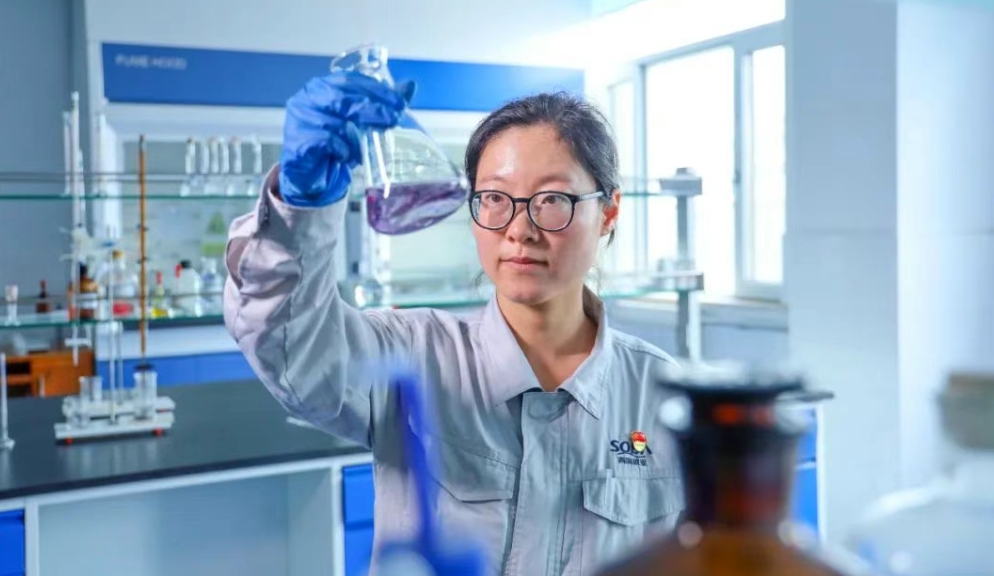

在碱业发展质量监督部的实验室里,陈双正专注地进行滴定实验,滴定管上的数值关乎着一批小苏打产品的总碱量精度,这个场景是她14年质检生涯的日常缩影。自2018年入职以来,陈双以专业和热情投身化学检验工作,从一名质量监督员成长为质监主管,对质量的极致追求始终未变。

面对质检工作的复杂性与精确性要求,陈双展现出突出的专业素养与创新能力。她通过改进盐酸尾气氯离子含量测量方法,提高了检测结果的准确性;针对低盐小苏打盐分指标的检定难题,她反复试验,形成优秀QC成果,最终确定高效的汞量法及操作流程,大幅提升分析准确率。

陈双还善于运用专业知识解决实际问题。面对砷斑法检测不精确的情况,她转为采用氢化物原子荧光光度法,使结果更准确;针对硝酸银测定小苏打氯化物终点不明显的问题,她改进方法,让终点变化鲜明,便于结果判定;当汞量法与药厂客户检测方法不匹配时,她新增了药典法进行检测,成功避免了一场因标准分歧可能导致的客户流失。

在技能竞赛的舞台上,陈双同样大放异彩。她先后在山东省第九届化工行业职业技能大赛中荣获个人一等奖和团体一等奖,更在全国石油和化工行业职业技能竞赛中摘得团体二等奖,被授予“全国石油和化工行业优秀技能人才”荣誉称号。

陈双深知“独木不成林”,她不仅个人能力强,更致力于团队建设与技能传承。她积极组织技能竞赛,吸引500余人次参与,激发了团队的学习热情。同时,她还亲自指导年轻员工,帮助他们快速成长。

在技术改进与创新方面,陈双同样不遗余力。她参与的低氯低酸硫酸钾研发项目荣获青岛市职工创新成果三等奖,提出的近20项合理化建议均被企业采纳实施,累计为企业节约费用5万余元。此外,她还主导起草海湾集团化验检验员技能标准,并参与工业氯化钙分析方法新国标的起草工作,为行业标准化建设贡献重要力量。

有人问:“天天和数字打交道,会不会枯燥?”她笑道:“数字会讲话,只要肯听。” 14载深耕质检一线,陈双以精密仪器为笔,以化学试剂为墨,在质量控制的画卷上描绘工匠精神。她是毫厘之间的守护者,更是质量强企的践行者。

撰稿/ 摄影:侯希灏

青岛市创新型班组:海湾精化化工一厂双乙烯酮工段

在海湾精化双乙烯酮DCS控制室里,屏幕上的蒸汽消耗曲线正稳步下行——这是“夹点”换热技术落地后,给装置带来的直观变化。负责技术攻关的节能小组用3个月时间,通过精准的“夹点”分析与流程优化,让这套运行多年的装置焕发新活力,单月蒸汽消耗较优化前降低12.63%,每年可节约成本数百万元。“节能就是创效,每一分能源都要用到刀刃上。”小组负责人李俊波的话,道出了这场技术攻坚的初心。

双乙烯酮生产是能源密集型过程,从原料预热、产量精馏提纯,以及相关副产物回收再利用,蒸汽作为核心热源贯穿全程。长期以来,产品蒸汽单耗居高不下,不仅推高生产成本,更与企业“绿色低碳”的发展理念存在差距。“蒸汽管网像一张密网,哪里是浪费的‘漏点’?如何让热量‘自己循环’?”2024年开始,节能小组带着这些问题,把目光投向了在化工领域已显成效的“夹点”换热技术。

“夹点”是冷热物流换热网络中的温度临界点,也是节能优化的“黄金突破口”。要在双乙烯酮装置复杂的工艺流程中找到“夹点”,绝非易事。装置包含27台换热器、12台反应釜、4条主要物流管线,运行参数随生产负荷动态变化,历史数据更是堆积如山。小组成员没有退缩,他们先从梳理基础数据入手:连续一周蹲守现场,记录不同负荷下的物流温度、流量、压力等200多组实时数据;调取过去一年的蒸汽消耗台账,对比分析生产波动与能耗的关联;借助ASPEN软件绘制出全流程的“换热网络”,一点点勾勒出热量流动的脉络。

“ 908车间蒸汽冷凝水排放温度较高(提浓装置排放温度137℃、水解装置140℃),在进入冷凝水大罐前还可闪发出0.1MPA左右蒸汽!”经过反复核算,小组终于锁定关键问题:蒸汽冷凝水携带热量多,导致蒸汽换热损失大,造成蒸汽的“无效消耗”。找到症结后,他们立刻启动“头脑风暴”:有人提出蒸汽冷凝水余热利用,有人建议调整物流走向,还有人想到用自控技术调节蒸汽阀门与换热器出料温度……经过与技术部共同论证,敲定了“蒸汽冷凝水闪蒸余热回收”的方案。

以往,蒸汽冷凝水中携带着大量热量的闪蒸汽常被直接排放,既浪费能源又增加能耗。改造后,闪蒸出的低压蒸汽被精准导入DK精馏等装置换热利用,每月可减少蒸汽消耗1440吨,相当于为装置“找回”了10%的热能。“每一份余热都是效益,让能量流动更高效,就是我们的目标。”团队成员看着仪表盘下降的蒸汽流量曲线,脸上满是欣慰。

如今,“夹点”换热技术的成功应用,已成为企业节能降耗的标杆案例。这支平均年龄37岁的团队,正带着这份成果继续探索——他们计划将“夹点”分析推广到其它装置,用技术创新为双乙烯酮生产装上“节能引擎”,在绿色发展的道路上勇毅前行。

撰稿:马超 摄影:呼扬春晖

青岛市职工创新成果二等奖:研发整流柜控制电源冗余装置

海湾化学电气一站是一个创新能力极强的团队,曾连续荣获国优小组称号。面对整流柜容易发生停电现象的严峻挑战,他们积极行动,在广泛搜索相关文献的过程中,发现了一篇名为《自控系统稳压电源的冗余配置》的文章。该文章指出:通过稳压电源的冗余配置,即便部分稳压电源失效,其他稳压电源仍能持续为负载提供所需电流,必将显著提升系统的可靠性。

大家深受启发,他们巧妙借鉴《自控系统稳压电源的冗余配置》中的结论,并结合企业实际,创造性地提出了整流柜控制电源冗余装置的研发思路。经过不懈努力,研发取得成功。

应用后,电气一站对该装置进行为期3个月的严密观察,未发现任何异常现象。其中,在质量方面,该装置表现稳定,未对电气设备产生任何不利影响;在成本方面,除设备元器件采购费用外,无其他额外成本支出;在管理方面,制定完善的管理制度;在安全方面,自安装后,从根本杜绝设备联锁停车的隐患。

《研发整流柜控制电源冗余装置》这一创新举措,有效解决了控制电源故障隐患对整流柜的困扰,大幅提高了装置运行的稳定性。电气一站将本次的创新成果在已投产的16套整流柜上推广应用,取得显著成效。同时,对于未来计划投产的2套整流柜,也提前进行推广应用,同样取得极佳的使用效果。

后期,该成果还将推广应用到新建项目上,为企业安全高效生产持续不断做出贡献。

撰稿/ 摄影:丛淑英

青岛市职工创新成果三等奖:一种防止曼海姆炉炉床漏酸的浇铸料及施工方法

在碱业发展硫酸钾厂的生产一线,经常会看到一名中年员工在曼海姆炉旁反复观察记录。他就是硫酸钾厂副厂长王金台,这位扎根生产一线多年的高级工程师,用5年时间攻克了困扰行业多年的炉床漏酸难题,为企业筑起一道安全生产的坚固防线。

2019年春,当硫酸钾厂的曼海姆炉面临检修压力时,王金台在炉床前驻足良久。他发现传统浇注料与耐酸砖的膨胀系数差异,如同冬夏交替时砖墙开裂的原理,导致高温酸液顺着缝隙侵蚀设备。这个发现让他彻夜难眠——当时国内同类企业普遍采用进口耐酸砖,单台炉子维修成本高达23万元。

“我们要让浇注料自己‘长’出柔性骨骼。”王金台在攻关会上提出的理念,让团队成员眼前一亮。经过几十次配方调整,他们成功在浇注料中嵌入柔性钢丝网,并添加耐酸金属粉末,使材料膨胀系数与耐酸砖完美匹配。施工工艺上,团队采用了中心浇注+环形布砖结构,合理调配接缝位置,将硫酸反应核心区集中在浇注料上。

2020年3月,一期5号炉率先应用新技术。如今,已经有11台炉子都用上了改良后的浇铸料及施工方法,不仅节约成本近50万元,还实现装置的“安稳长满优”。改造后的炉床连续运转6年,目前这项成果已成功申请国家发明专利。

“真正的创新必须扎根现场,现场有我们想要的答案。”王金台是这样想的,更是这样做的。

撰稿/ 摄影:侯希灏

7月26日,第三个“青岛工匠日“如期而至。陈双作为青岛海湾集团有限公司(以下简称“海湾集团”)第一位获评“青岛工匠”的女职工,用自己的实际行动诠释着工匠精神。▲陈双是青岛海湾集团有限公司第一位获评“....

7月19日,中国化学工程第十一建设有限公司中煤榆林煤炭深加工项目施工现场,该项目净化装置核心设备——千吨级塔器变换气甲醇洗涤塔,在4000吨级主吊与800吨级溜尾吊车的精妙配合下,克服恶劣天气影响,精...

近日,由江汉油田勘探开发研究院提交的《致密储层微观模型孔喉图版绘制方法》《一种多信息融合的水平井最小水平主应力预测方法》获国家知识产权局专利授权。

7月24日,在上海洋山港,由中国石油华北石化公司生产的875吨超低硫重质船燃顺利加注到中远海运集运公司“COSCOPRIDE”轮,标志着中国石油华北石化公司首次成功生产并打通超低硫重质船燃产销链路。....

中化新网讯烈日灼灼,热浪翻涌,在广东的乡间小路上,总有这样一个身影:肩扛样品箱,手执产品册,汗透的工服紧贴脊背,脚步却始终铿锵向前。他是江西正邦作物保护股份有限公司广东团队的“急先锋”——张应龙经理....