山西是资源型经济省份和碳排放大省,也是推进碳达峰、碳中和的主战场,积极响应国家“双碳”发展战略,实现碳达峰、碳中和的意义重大。太原理工大学李晋平教授团队长期致力于化工分离及低碳能源等领域的研究,围绕化工过程节能降耗、低碳零碳能源开发、温室气体减排与捕集利用等方面展开工作,近期取得了一系列突破性成果,是该校致力于解决“双碳”任务的领军团队。

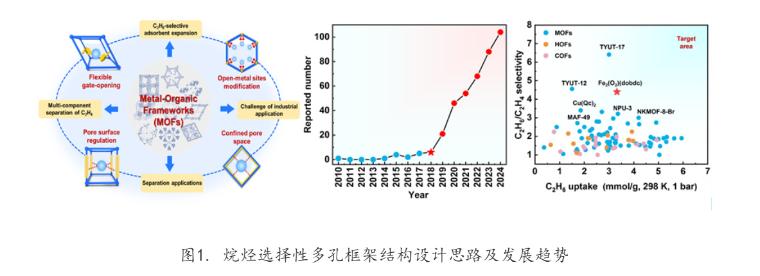

传统低碳烯烃生产过程中,分离能耗占比较高,大幅降低烯烃分离能耗是世界性难题。基于变压吸附分离工艺,采用优先吸附乙烷的新型反转吸附剂,分离能耗将降低70%以上,大规模推广可显著减少该过程碳排放。李晋平教授团队近年来聚焦烷烃选择性吸附剂的开发和应用,乙烷/乙烯吸附选择性持续取得突破,从4.4提升至4.6和6.4(Science, 2018, 362, 443; Engineering, 2024, 41, 84; Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202418853)。该团队总结了该领域的结构设计思路及未来发展前景,促进形成了烷烃吸附剂研究的热潮,新增报道400多种烷烃吸附材料,拓展至共价有机框架、氢键有机框架等领域(Coord. Chem. Rev., 2025, 544, 216974)。除分离材料类型的拓展外,分离的体系也拓展至丙烷/丙烯的分离,选择性突破了2.7(AIChE J., 2025, 71, e18646)。以烷烃吸附剂为核心,建成了一套“变压吸附+装配”一体化分离装置,完成了10万方级高纯烯烃分离提纯工业试验,烯烃纯度从99.5%提升至99.995%以上,实现连续1000小时循环运行,回收率86.3%,该技术已与中船派瑞特气洛阳分公司建立了合作。

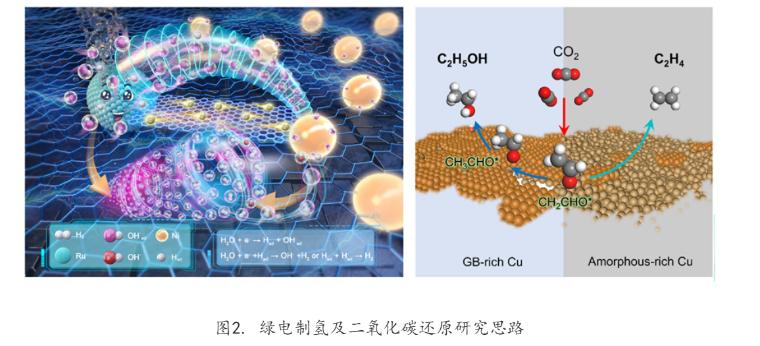

绿电大规模制氢及碳还原技术是解决“双碳”任务的重要途径。阴离子交换膜电解水制氢技术是解决波动性可再生能源难利用的关键选择,李晋平教授团队聚焦该制氢技术规模化应用的关键瓶颈,针对大电流析氢反应过电位高、耐久性差的难题,发现了催化剂载体与活性位点之间独特的“碳桥效应”,可有效调控OH中间体吸附动力学机理,解决了OH中间体过度吸附和高表面覆盖率的问题,提升了析氢催化剂在大电流下的本征稳定性(Nat. Commun., 2024, 15, 2218)。另一方面,针对析氧催化剂大电流工况下动态重构、结构坍塌的难题,提出了利用Fe3+和F-协同稳定氧空位来优化催化剂能带结构的新策略,揭示了阴离子浸出诱导的析氧催化剂动态重构过程对活化、稳定晶格氧的促进作用,解决了大电流下析氧催化剂组分流失、失活的问题(Energy Environ. Sci., 2024, 17, 3347)。此外,针对电催化CO2还原加氢选择性差的问题,首次提出了通过调控铜缺陷位点实现*OH吸附调控,在12.5 A的高电流下获得了高达63.4±1.5%的乙烯法拉第效率,实现高效的CO2还原选择性生成乙烯或乙醇(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202501773)。

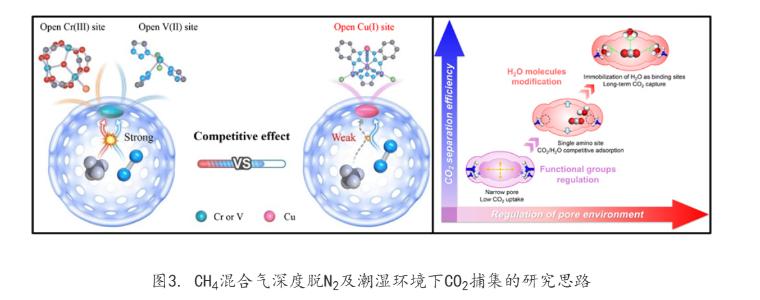

CH4、CO2等温室气体减排是实现“双碳”目标重要途径。煤矿开采过程中逸散的低浓度瓦斯是能源领域最大的CH4集中排放源,燃煤电厂烟气是最大的CO2集中排放源。对于低浓度CH4富集,选择性与高回收效率是难题;对于燃煤电厂烟气CO2捕集,稳定抗湿是关键。李晋平教授团队十多年来围绕低浓度CH4的富集开展研究,近期在CH4/N2混合物中高效识别CH4及深度脱N2方面取得重要进展。该团队构筑了首例引入路易斯碱性位点的锌-吡唑盐类多孔材料,通过优化孔结构与表面化学性质,实现对CH4的精准识别与高效选择性分离(AIChE J., 2025, 71, e18656)。另外,利用合成后修饰的手段,将Cu(I)引入多孔材料中成功实现了材料对N2的优先吸附,受益于Cu(I)弱的极化性质,该类吸附剂表现出优异的N2/CH4动态分离性能(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 10.1002/anie.202510242)。相关的CH4富集技术已实现成果转化,并在山西省华阳新材料集团和阳泰集团实现工业化应用,被认为是实现全域煤层气高效利用的全新解决方案。

在CO2捕集方面,该团队克服吸附剂在潮湿条件下CO2的捕集效率降低的问题,设计了适用于潮湿环境长期CO2捕集结构的新思路—将水分的存在转化为有利于CO2捕集的条件,实现了高湿度下长期稳定的捕集效果(Adv. Mater., 2025, 10.1002/adma.202410500)。同时与中科院化学所展开合作,通过冰晶界面限域组装,在吸附剂表面形成一层氧化石墨烯保护的“铠甲”,极大增强吸附剂的抗水稳定性,使得吸附剂能实现200次的高湿度(75%)下CO2的捕集(Nat. Commun., 2025, 16, 3397)。另一方面,以燃煤电厂烟气中CO2的低成本捕集为研究目标,创制了N2优先渗透膜,选择性取得突破。优化了CO2渗透的膜性能,创建了一级增压三段分离的低成本CO2分离捕集工艺。与传统CO2膜三级增压分离相比,成本可降低2/3(<150元/吨),为烟气CO2捕集向低成本、低能耗转型提供了新思路。该团队的CO2膜法工艺年捕集1万吨电厂烟气CO2项目已在山西介休安泰集团启动实施。

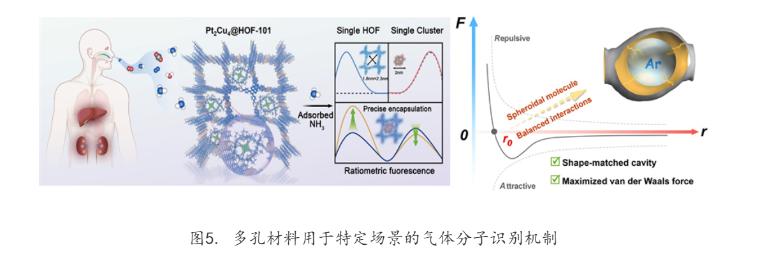

在其他气体吸附识别方面,面向“健康中国2030”国家重大需求战略指引,实现呼出气中病理标识物的精准监测具有重要意义。李晋平教授团队联合山西省白求恩医院在氨气荧光检测领域取得重要进展,通过发光金属纳米团簇和π堆叠-氢键有机框架的精准组装,创造性地开发了针对氨气检测的双响应反向比率型荧光传感器,实现肝肾患者呼出氨的精准检测和病程早期诊断(Chem, 2025, 11, 102457)。面向医疗、航空航天和电子等行业对高纯度氧气的重要需求,该团队通过孔道形状匹配的相互作用以适应非常惰性的球体氩气,同时排斥线性氧气分子来解决这一问题,实现了痕量氩气的精准脱除,获得高纯度的氧气(>99.99%),为化工分离过程中的非常相似物的识别分离提供重要借鉴(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202504324)。

近一年来,李晋平教授团队围绕低碳能源开发与高效分离技术开展了一系列创新性研究,在低碳烃分离、绿氢制备、温室气体捕集与转化等领域取得突破性进展。这些研究成果不仅极大推动了太原理工大学化学工程与技术“双一流”学科的建设,更通过产学研深度融合,为山西省传统能源产业绿色转型提供了关键技术支撑。特别是在甲烷减排和利用方面,团队研发的新型分子筛吸附剂已成功应用于示范项目,以实际行动践行了山西省“十四五”能源革命综合改革试点要求,为区域经济低碳高质量发展注入了强劲的科技创新动能。

近日,我国科研人员突破现有传统锂离子电池在能量密度和应用性能上的瓶颈,研制出了能量密度超过600瓦时/公斤的软包电芯和480瓦时/公斤的模组电池,其性能指标比现有锂离子电池的能量密度和续航能力直接提高...

在陶瓷材料的研发与生产进程中,材料的透明性和雾度是衡量其品质与应用价值的关键指标之一。气相二氧化硅(气硅)作为一种性能独特的无机纳米材料,凭借其极小的粒径、高比表面积以及良好的分散性等优势,在陶瓷...

8月11日,从海洋石油工程股份有限公司获悉,国内首批自主研发海洋工程柔性制造智能焊接机器人设备系统在天津集成完工,进入测试验收阶段,标志着我国海洋油气装备关键节点柔性制造技术取得重大突破,对加快培育发...

近日,华东理工大学催化反应工程团队段学志教授、曹约强特聘研究员基于吸附构型匹配策略在炔烃加氢催化剂创制方面取得新进展,构建兼具表面Pd1Sb2三原子位点与近表面Pd位点(Pdns)的PdSb金属间化合...

中化新网讯8月6日至8日,以“生物工程塑造未来产业”为主题的第二届生物反应器工程与生物制造学术会议在上海召开。来自全国高校、科研机构和知名企业的近300名专家学者和业界精英齐聚,共同探讨生物反应器工....